1:生成AI動画の急増と問題視される現状

近年、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームでは、AIによって生成されたコンテンツが爆発的に増加しています。特に「顔出し不要」「短時間制作」「無限量産」といった特徴を持つ生成AI動画は、個人だけでなく事業者による“収益目的の量産ツール”としても活用されてきました。

これらの動画は、AI音声によるナレーション、商用ライブラリの映像、AI生成の画像や動画などを組み合わせて短時間で制作されることが多く、SNSや検索上でも「YouTube AI 収益化」「顔出しなし YouTube 稼ぐ」などの関連キーワードで検索されるほど注目されています。

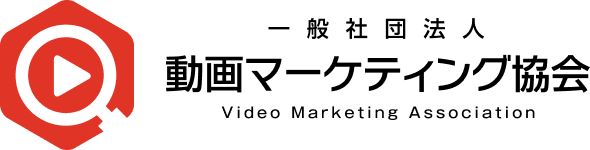

AIツールの低コスト化と操作性の向上により、従来の動画制作に比べて参入障壁が大きく下がり、これまで動画を作ってこなかった層の参入も相次いでいます。しかしその一方で、視聴者がAI生成コンテンツを“本物”と混同し、誤解を生むケースも増えており、プラットフォーム運営側にとっても放置できない課題となっています。

2. YouTubeパートナープログラム(YPP)への新規定

2025年7月15日、YouTubeは「YouTubeパートナープログラム(YPP)」の収益化基準を更新し、生成AIやテンプレート量産型の動画に対する審査を強化しました。この方針は、「YouTube ポリシー変更 2025」や「AIコンテンツ YouTube 規制」などで多くの検索が見られる注目テーマです。

YouTubeはAIの完全排除ではなく、創造性や編集努力が見られるコンテンツを重視。信頼性のある情報提供と、オリジナル性のある動画制作を支援する姿勢を明確にしています。

この新基準により、動画の制作過程や目的、編集の工夫がますます重要視されるようになります。単にAIを使って情報を読み上げるだけではなく、ナレーションに独自の意見や分析を加えること、あるいは視聴者の共感を引き出す構成力が問われる時代に突入したと言えるでしょう。

3. 対象はどんなコンテンツ?具体例を解説

新たなガイドラインでは、以下のような“低付加価値コンテンツ”が収益対象外になるとされています:

- 映画や番組のクリップを切り貼りしたまとめ動画

- AI音声による無解釈のナレーション動画

- BGMとテキストだけのモチベーション動画

- 顔出しなし・フリー素材活用のみのランキングコンテンツ

- 同一フォーマットを繰り返す量産型ショート動画

こうした形式は「YouTube 大量生産 コンテンツ」や「AI動画 収益化できない」といった形で問題視されています。

また、近年はAIで生成されたキャラクターを使って動画を量産する例も増えており、視聴者がそれを「人間の演者」と誤認するケースも問題視されています。このような“擬人化コンテンツ”も、今後はラベル表示や収益制限の対象になる可能性が高まっています。

4. 収益停止・チャンネル削除のリスク

「顔出ししないで稼ぐ」「YouTube 自動化チャンネルを構築する」といったノウハウはSNSやnoteでも広まり、関連ビジネスも登場してきました。特に自動ナレーションとフリー素材の組み合わせは、短期間で再生数を稼ぐ手法として注目されてきました。

しかし、このような動画は視聴者との対話性が乏しく、クリエイティブな価値を提供しないため、YouTube側は“質より量”を重視する手法からの脱却を求めています。

さらに倫理的な問題として、実在の人物を模倣したボイスや映像が使用されるケースもあり、本人の許可なく生成された「擬似インタビュー」や「偽の解説動画」が一部で流通。これは肖像権や名誉毀損に関わる重大な問題として、法的な議論も巻き起こっています。

5. “顔なしAI動画”のビジネス化と倫理的懸念

「More Anime」は、異業種とのコラボにも展開可能です。

- 通信・音響・スマホ端末系企業:配信体験の価値向上

- 書店・グッズ企業:物販連動型プロモーション

- 教育・言語学習:字幕・吹替コンテンツでの導入促進

今後は、小売や飲食業とも連携した「シーン消費型アニメ施策」など、リアルビジネスとのハイブリッド展開が期待されます。 たとえば、カフェチェーンと連動した“作中メニューの提供”、旅行会社との“聖地巡礼ツアー”なども注目されています。アニメ視聴体験を起点に、リアルな購買・体験行動へとつなぐ設計が求められます。

6. 映画スタジオ・ブランドからの圧力

大手映画スタジオやブランドは、AI生成による偽トレーラーや誤情報コンテンツに強い懸念を示しています。特に未公開映像風に編集された偽動画が公式PVを上回る再生数を獲得することで、信頼性と権利保護の観点からYouTubeへの圧力が強まりました。

こうした背景から、YouTubeは著作権侵害リスクの高いAI動画への対処を加速しています。

映画業界では特に、AIによって俳優の姿を模倣した「偽トレーラー」が拡散された事例があり、制作会社とAIユーザー間の権利交渉の必要性も浮き彫りになっています。これにより、「生成物の著作権は誰に帰属するのか?」という根本的な問いが業界全体で問われ始めています。)、共有率、SNS上のUGC量といった「横断的指標」を使った評価も有効です。多層的にデータを見て仮説を立て、スピーディーにPDCAを回すチーム運営が求められます。

7. プラットフォームの「品質回復」戦略

YouTubeの今回の対応は、単なる規制ではなく「品質管理戦略」の一環と位置付けられています。検索で「AI 生成 動画 規制」や「YouTube コンテンツ品質」などがトレンドとなる中、視聴者の満足度と広告主の信頼を維持するための土台作りが急務です。

収益化対象の見直しを通じて、本物のクリエイターが評価されやすい環境の整備が進んでいます。

また、教育や医療、行政といった分野では「AIによる自動説明動画」の活用が進んでおり、これらに対する明確な基準やラベリングも今後求められるようになるでしょう。単に商業的価値だけでなく、社会的責任と情報の正確性をどう担保するかが、次の焦点となっています。

8. クリエイターへのメッセージと今後の展望

YouTubeがクリエイターに発するメッセージは明確です:

- AIは完全否定しないが、使い方に責任が伴う

- 独自性・解釈・創造性が今後の差別化要因

- 将来的にAI使用の申告義務やラベリング制度も強化の可能性

つまり、「AIは道具」であり、それをどう活用するかは制作者次第。YouTubeで継続的に評価されるには、単なる情報の再構成ではなく、視聴者に価値を与えるストーリーテリングや編集力が重要になっていきます。

今後は、AI活用に関する透明性ポリシーの導入や、視聴者向けに「この動画はAIが関与しています」といった開示ラベルの標準化も検討されています。これにより、視聴者自身が動画の信頼性や制作意図を判断する手がかりが増えると期待されています。

9. AIコンテンツを取り巻く国際動向と法規制

欧州連合(EU)では「AI Act」が進行しており、AI生成コンテンツに対して明示的な表示義務を課す方向が強まっています。また、米国でもディープフェイクに関する法規制が議会で審議されており、今後グローバルに動画制作の法的枠組みが整備される見込みです。

YouTubeをはじめとするプラットフォームがこうした国際動向に歩調を合わせることで、コンテンツの信頼性と国境を越えた透明性の両立が求められます。

10. おわりに

AI技術の進化はコンテンツ制作の効率化を飛躍的に高める一方で、動画プラットフォームの信頼性や収益構造にも大きな影響を与えています。

YouTubeが打ち出した新ポリシーは、「AI時代の動画品質とは何か?」という本質的な問いを投げかけるものであり、動画クリエイター・企業・視聴者の全てにとって、大きな転換点を意味しています。

今後は「YouTube AI収益化の基準」や「AIコンテンツの倫理設計」がますます重要になり、コンテンツの透明性・社会的責任・創造性のバランスを保つことが、動画戦略の要となるでしょう。

「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。

「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」

「業界の最新トレンドに触れたい!」

「業界の管理体制が知りたい!」

「営業を強化したい!」

こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!

▶動画マーケティングについての情報はこちら!

https://vma.or.jp/join